口腔内科漢方薬について

口内炎・口腔乾燥症・味覚異常・蓄膿・口臭・舌痛症・顎関節症・抜歯後の疼痛・歯周疾患・口腔がんなど‥。

これらの症状でお悩みの方へぜひ漢方薬をお試し下さい。

漢方薬はいくつもの生薬を組み合わせて作られる薬で、植物、

一部の動物と鉱物を組み合わせたものです。

つまり、多くの成分が含まれる野菜スープのようなものです。

これにより、様々な症状に対して多くの効果が期待できます。

ハシモトデンタルオフィスは、漢方薬の第一人者である松本歯科大学付属病院口腔内科の王 宝禮教授の指導を受けた歯科医院です。

歯科で漢方薬!

漢方薬の必要性

これまで漢方薬というのはあまり身近に感じることは少なかったのではないでしょうか。

しかし、口内炎や味覚障害、歯周病といった口腔のトラブルは、昔から多くの人が悩まされた病気で、

長年の臨床経験のノウハウが蓄積された漢方がまさに得意とするところなのです。

西洋薬では治りにくいけれども、漢方薬だと症状が治まることが少なくないのです。

体の免疫力が落ちていればお口の中にも当然症状(口内炎・歯周疾患など)が現れます。

現代の歯科治療は、外側から治療することばかりです。

当院では体の免疫力を高めると、より早く治癒に向かうことに注目しました。

| 口内炎 |

一般に歯肉・頬・舌などに白色、黄白色・赤色の斑点が出来る炎症のことをいい、食事や歯ブラシの時に痛みを感じます。 |

口腔

乾燥症 |

お口の渇き(水を欲する渇きと、水を欲さない乾きがある)主な原因として、服用薬剤との関連、加齢、シェーグレン症候群や糖尿病、尿崩症、放射線被爆による障害などがあります。 |

味覚

異常 |

食物の味が薄く感じる、味が全くわからない、何も食べていないのにいつも苦い味がするなど味が分からない症状。 |

| 口臭 |

口臭の原因は主に、生理的口臭(飲食、喫煙、加齢など)、病的口臭(虫歯、歯周病による細菌の繁殖、内科学的疾患・蓄膿症・胃潰瘍・糖尿病など)、自臭症に分けられます。 |

| 舌痛症 |

舌に異常がなく、痛みあるいは違和感を訴えるものです。 |

歯周

疾患 |

歯周病は歯を支えている歯ぐきや骨に炎症が起き、歯ぐきから出血、排膿、歯がグラグラします。 |

ここで漢方についての基本情報を少し

漢方医学とは

漢方医学の基本には『良医は未病を治す』という

言葉があります。

「未病」とは「健康と病気の間」を指し、西洋医学では病気と診断されないものも漢方では対処法があると考えられています。

その対処法とは生活改善・体質改善を促し、発症を遅らせ、生体がもっている回復力や免疫力を高めることです。

漢方薬はオーダーメイド医療

漢方薬は草根木皮、動物生薬、鉱物生薬を決められた方法により、一定の量ずつ組み合わせた薬物です。

患者様の自覚症状を重んじ、症状をつぶさに診断し「証」を決定する、いわゆる「オーダーメイド」の治療だといえます。

エキス粉末と煎じ薬の相違

漢方薬は本来、生薬を煎じ薬として飲むか、生薬を粉に引いて散剤として飲みます。

もしくは生薬末を蜜蝋で固めて丸薬にして服用してきました。

現在、保険で使われている漢方薬は、生薬を煎じた液から水分を蒸発させ乳糖などに絡めて作った、

いわゆるエキス粉末漢方です。

コーヒー豆を引いて入れたコーヒーが煎じ薬とすれば、インスタントコーヒーがエキス粉末漢方といえます。

エキス粉末漢方が作られたおかげで煎じる手間がなく、気軽に薬が飲めるということから爆発的にエキス粉末漢方が使われるようになりました。

しかし、エキス粉末漢方は煎じ薬や丸薬と同じ効き目かということです。

じつは煎りたてのコーヒーとインスタントコーヒーの味が違うように作り方によって、効果が全く違ってきます。

漢方薬の飲み方は?

漢方は煎じるタイプの漢方薬処方

漢方は煎じるタイプの漢方薬処方をお勧めしています。

それは、もっとも薬効成分が出やすく効能効果に優れているからです。

「煎じる」という意味は、薬を水などで煮て、その成分を抽出することです。

自然の生薬をじっくりと煮出してそのまま服用するのが、

煎じ薬です。

飲み方について

煎じた汁を「煎汁」あるいは「湯液」といってこれを飲みます。

毎日もしくは飲む時に煎じ、その日のうちに飲むのが良いです。1日2~3回、食前(食事30分前を目安)または食間、

(食事と次の食事の間の空腹時間)に服用するのが原則です。

空腹時に服むのが一番吸収が良い。

煮出した直後の新鮮な薬は、その味や香りにも効果があるため、粉薬や錠剤に比べてよりよい薬効が期待できます。

ティーバッグになっているので、お湯さえあれば簡単に振り出して服用でき、1回1袋の使い切りなので携帯に便利です。

※漢方薬はお茶ではなく薬ですので、決められた量以上の服用はやめましょう。

漢方に副作用はあるの?

漢方薬は、生薬を主体に使用していますので副作用がないと一般的には考えられています。事実、めったに副作用は起こらないものですが、処方によっては、まれに副作用のような下痢・嘔吐・むかつきなどがある場合があります。

この場合は一時中止し、ご相談下さい。

また、漢方には上記の副作用と似ていて、実は副作用ではないという反応があります。

これは瞑眩(メンゲン)といい治療中に漢方薬の効果があり、治癒していく前の一時的な不快症状で、

その後完全に回復します。

いったい副作用であるか、瞑眩(メンゲン)であるかという判断は、普通は難しいと思います。

そのため、下痢・嘔吐・むかつきなど症状が起きた後も、さらに2〜3日注意しながら服用し、それでも発疹、吐き気、動悸、倦怠感などの不快な症状が依然として続くような場合は副作用の可能性がありますので、服用を中止して主治医にご相談下さい。

<引用:王の著者(医師薬出版)日本口腔内科学研究所のホームページより>

価格について

口腔内漢方治療は、保険での取り扱いはございません。すべて自由診療となります。

| 初診 問診費用 |

16,500円(税込) |

| 再診 問診費用 |

5,500円(税込) |

| 漢方投薬費用 |

16,500円(税込)

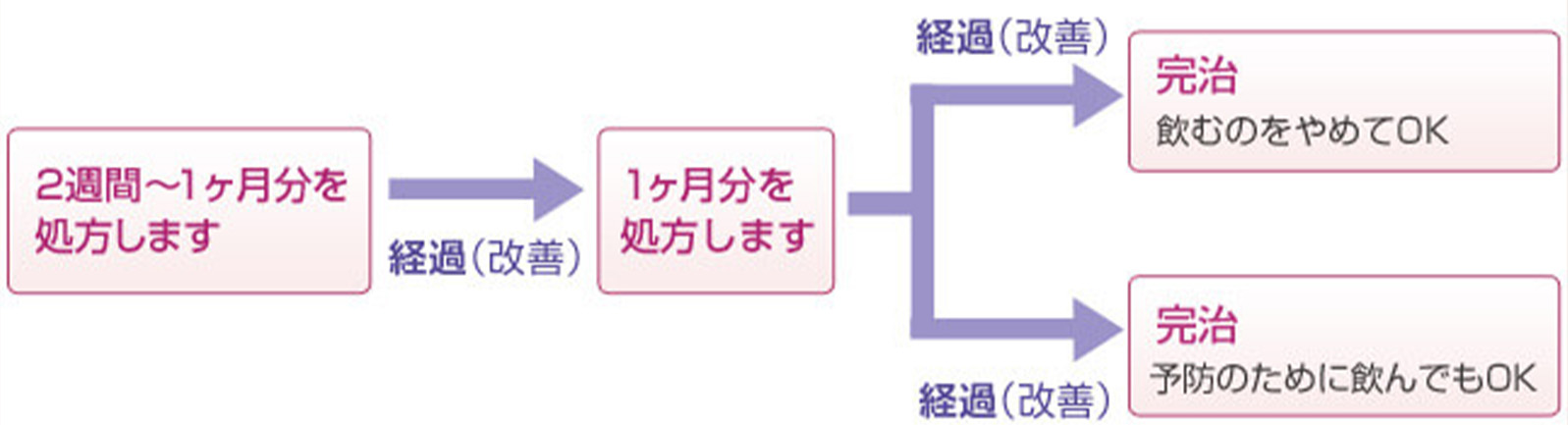

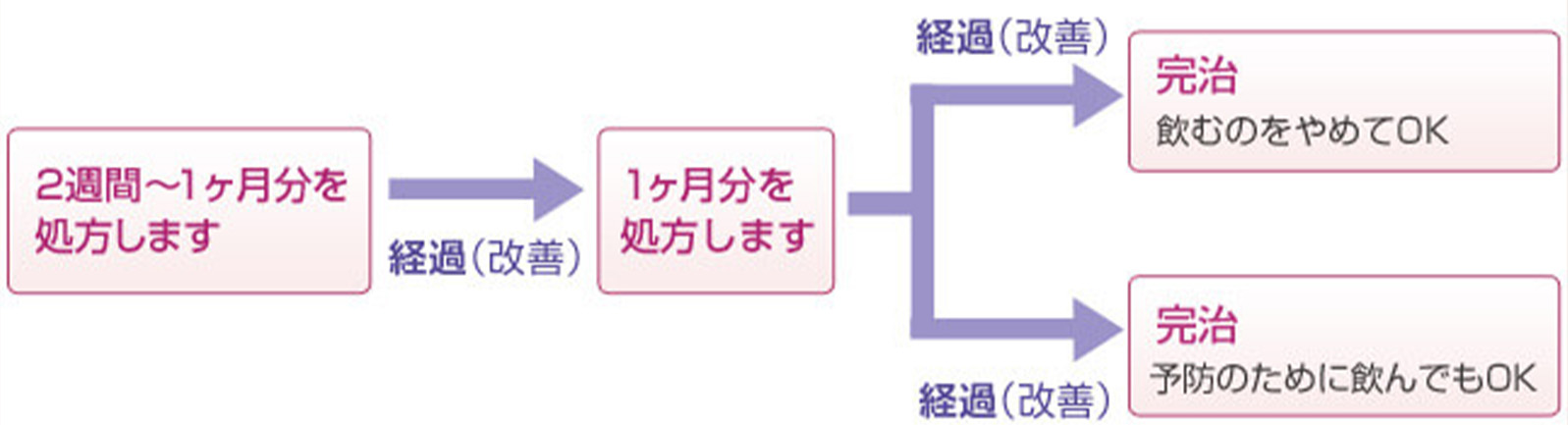

※漢方投薬は、基本1ヶ月分となります。 |

処方までの流れ

- 四診(ししん)

四診とは漢方医学で用いる4つの診断方法です。

①望診(ぼうしん)【視覚的】

②聞診(ぶんしん)【臭覚的、聴覚的】

③問診(もんしん)【視覚的】

④切診(せつしん)【触診】

- 4つのパラメーター

オリジナル四診・検査による判定により4つに判定することができます。

①陰(いん)・陽(よう)生命反応の性質

②虚(きょ)・実(じつ)抵抗力の強弱

③気(き)・血(けつ)・水(すい)生理的な因子

④寒(かん)・熱(ねつ)症状の区別

- 「証」の決定

証には陰・気・血・水などのいくつかの指標があります。この言わば「ものさし」とも言える「証」を決定します。

- 煎薬の決定

口腔内の症状に対応する口腔漢方オリジナル四診・検査による煎薬の決定

- 患者様へのご説明と同意

投与量、投与期間、効果効能、西洋薬の併用効果、副作用の強弱の確定などの 口腔漢方に関する患者様へのご説明と同意。

- 投薬(処方)